Ежегодно, 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления, установленный Указом Президента Российской Федерации 10 июня 2012 года. В документе говорится, что новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления».

Дату празднования – 21 апреля выбрали не случайно. В этот день в 1785 году императрица Екатерина II издала особый документ – «Жалованную грамоту городам».

Таким образом, документ послужил началом формирования российского законодательства в области местного самоуправления и расширил права горожан. Купцы и мещане теперь могли участвовать в городских собраниях и принимать решения, касающиеся общественной жизни.

Жалованная грамота городам, изданная императрицей Екатериной II, устанавливала новые выборные городские учреждения, расширяя круг избирателей и закрепляя основы самоуправления.

Горожане были поделены на шесть разрядов по имущественным и социальным признакам: «настоящие городские обыватели» – владельцы недвижимости из дворян, чиновников, духовенства; купцы трех гильдий; ремесленники, записанные в цехи; иностранцы и иногородние; «именитые граждане»; «посадские» — все прочие граждане, кормящиеся в городе промыслами или рукоделием.

В соответствии с Грамотой в городах раз в три года созывалось собрание «градского общества», в которое входили лишь наиболее состоятельные горожане. Постоянно действующим городским органом была «общая градская дума», состоящая из городского головы и шести гласных. Судебными выборными учреждениями в городах являлись магистраты.

Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с именем императора Александра II, проводившего земскую и городскую реформы. Так, Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников.

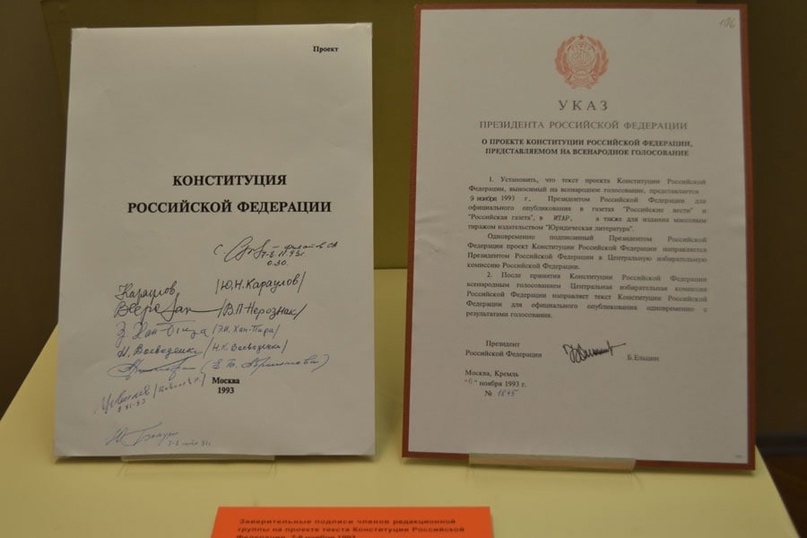

После революции 1917 года идея самоуправления была забыта вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти. Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила самостоятельность местного самоуправления. Его реформирование и развитие продолжается по сегодняшний день.

Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и /или через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения.

В современной России на органы местного самоуправления, в частности — на муниципалитеты, возложены ответственные задачи. От эффективности их деятельности во многом зависит состояние и совершенствование социальной инфраструктуры городов и посёлков, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство территорий и качество жизни граждан.

Интересные факты о местном самоуправлении:

Самоуправление в Древней Руси. Проводилось в форме вече – собрания жителей. Система была особенно развита в Новгороде и Пскове.

Кто может стать народным избранником? Любой гражданин, кто готов принимать активное участие в улучшении качества жизни своего района. В России кандидат должен быть старше 21 года и не иметь судимости и психических расстройств.

Полномочия органов местного самоуправления закреплены законом. Конституция РФ. Местное самоуправление (Ст.130-133(1); Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»